岩土工程勘察报告的编写

岩土工程勘察报告,应根据任务要求、勘察阶段、岩土工程条件等具体情况编写。应真实反映勘察场地的地形、地貌、构造、地层、地下水、岩土性质、不良地质现象、环境工程地质问题及其他要求查明的问题,并进行正确合理的岩土工程分析评价,对工程建设中的岩土工程问题提出建议,满足工程建设对勘察的要求。(真实可靠,保证质量;要解决工程问题)

城建中的岩土工程勘察多属基础施工前的详细勘察阶段,有明确的工程针对性。在详细查明场地条件的基础上,提出地基基础设计方案、设计参数和施工措施,报告编写应包括下列内容:

一、勘察任务、目的和要求 在叙述勘察任务、目的和要求时,以勘察任务书或勘察合同为依据,并写明委托单位名称和勘察阶段。此项原则上由委托方拟定,但实际操作过程多由勘察方根据现场的工程条件拟定。勘察的基本要求有:①.查明场地与地基的稳定性,地层的类型、厚度和坡度、持力层和下卧层的工程特性、应力史和地下水条件等;②.提供满足设计、施工所需的岩土技术参数;③.确定地基承载力,预测地基沉降及其均匀性;④.提出地基和基础设计方案建议。

二、拟建工程概况 写明建筑物名称、地上层数、地下层数、总高度、建筑面积、基础底面深度、结构类型、荷载情况、沉降缝设置、对沉降及差异沉降的限制、大面积地面荷载、振动荷载及振幅的限制、拟采用的地基和基础方案等。可明确工程的安全等级及岩土工程勘察等级的工程应在勘察报告中明确(但未作明确规定)。

三、勘察方法和勘察工作完成情况 包括:①.工程地质测绘或调查的范围、面积、比例尺、测绘或调查的方法;②.钻探、井探、槽探的数量、深度、方法及总延米数,控制孔、取样孔的布置;③.原位测试的种类、数量、方法、技术要求;④.取土样的间距,所用的取土器和取土方法、土样等级,取水样位置,土样和水样的数量。

四、场地地形、地貌、地质构造和环境条件 叙述场区地形、地貌和地质构造时应包括下列内容:①.场地地面标高、坡度、倾斜方向;②.场地地貌单元、微地貌形态、切割及自然边坡稳定情况;③.不良地质现象的种类、分布、发育阶段、发展趋势及对工程的影响;④.基岩的产状、基岩面的起伏,断层的性质、证据、类型,地震基本烈度或抗震设防烈度。场地地震效应的分析与评价应符合相关的抗震设计规范的有关规定。

五、工程地质及水文地质条件

1.明确场地各层岩土的分布、性质,岩石的产状、结构和风化情况。应对地基岩土层的空间分布规律、均匀性、强度和变形性状及与工程有关的主要地层特性进行定性和定量评价。

1.1 描述各层岩土的性质应包括如下内容:

①.对岩石应描述名称、地质年代、颜色、矿物成分、风化程度、结构与构造、裂隙宽度、间距和充填情况、工程岩体质量等级及其他特征。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。

②.碎石土应描述名称、颜色、颗粒级配(一般和最大粒径、均匀性)、颗粒形状(浑圆度)、颗粒排列(分选性)、母岩成分及风化程度、充填物的成分与充填程度、湿度、密实度及其他特征;

③.砂土应描述名称、颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度及其他特征;

④.粉土应描述名称、颜色、颗粒组成、均匀性、含有物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度、韧性及其他特征;

⑤.粘性土应描述名称、颜色、颗粒组成、均匀性、含有物、状态、摇震反应、光泽反应、干强度、韧性、土层结构及其他特征。

特殊土尚应描述其特殊成分和特殊性质。如淤泥尚需描述嗅味;填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等。

1.2 划分岩土单元、主要根据岩土的力学性质进行分层,各岩土单元、分层按有关规定进行岩土参数的统计、分析和选用,给出平均值、标准差和变异系数,给出强度指标的平均值或标准值,结合现场描述鉴定及原位测试的结果,给出各岩土层的地基承载力特征值。(岩土性质指标应按岩土单元统计,即分层统计,切不可将不属于同一母体的数据混在一起统计,主层中有薄夹层,统计时应将其数据剔除)

2.阐明场地地下水的类型、水位、季节变化和年变化、补给、径流和排泄条件,当有多层地下水且可能对工程产生影响时,应阐明各层水位或水头,是否存在越流补给,并评价其对工程的影响。评价土和水对建筑材料的腐蚀性。

3.对场地稳定性和适宜性的进行评价。描述可能影响工程稳定的不良地质作用,评价其危害程度。当场地岩土不宜作为天然地基时,应提出地基处理方案或桩基选型的建议,必要时进行专门论证,当场地有几个比选方案时,应对各方案的优缺点进行比较,提出最佳方案的建议。

六、岩土工程的分析和评价

<一>.一般规定(量大面广的一般工程)

所有岩土工程勘察报告均应在充分掌握资料的基础上,进行岩土工程分析与评价,提出对设计和施工的建议。

1.岩土工程分析评价应符合下列要求:

①.了解工程的结构类型、特点、荷载分布及对变形的要求;

②.掌握场地的工程地质与水文地质背景,考虑岩土材料的非均质性、各向异性、岩土参数的不确定性,岩土性质和地质条件随时间的变化;

③.参考类似工程的实践经验;

④.在定性分析的基础上进行定量分析;

⑤.对理论依据不足,实践经验不多的工程,可通过现场模型试验或足尺试验进行分析评价,必要时可根据施工监测信息反馈,建议调整或修改设计及施工方案。

2.勘察报告应根据工程结构特点和场地地基条件,提出一种或几种地基基础方案,并对其技术上的可行性和经济上的合理性进行论证。

3.对建筑物施工、运行过程中的检验和监测工作,应提出建议。当承担检验和监测任务时,应专门提交检验和监测报告。

4.当场地或其邻近存在岩溶、土洞、塌陷、滑坡、崩塌、淹没,泥石流,采空,地面沉降,活动砂丘等不良地质现象时,存在湿陷性土、红粘土、软土、混合土、填土、多年冻土、膨胀岩土、盐渍岩土、风化岩与残积土、污染土等特殊性岩土时,应对场地的影响进行分析评价,并提出相应的工程措施建议。

5.当场地土或地下水可能对建筑材料产生腐蚀影响时,应评价土水对建筑材料的腐蚀性。

<二>.天然地基

1 对于地基承载力与变形能够满足要求,有可能采用天然地基的工程,宜优先考虑天然地基,对天然地基的分析评价主要应包括下列内容:

①.场地和地基的整体稳定性;

②.提出地基承载力特征值;

③.工程需要时,估计建筑物的沉降;倾斜、差异沉降;(按勘察与设计的分工,要求沉降分析均由勘察单位做,不切实际。强调在工程需要时进行)

④.根据岩土埋藏条件、地下水位等,对设计单位初定的基础埋置深度提出调整建议:

⑤.根据岩土工程条件,提出基础和结构的设计施工措施及监测工作的建议;

2 地基承载力的特征值,应根据具体情况采用有关国家标准、行业标准或地方标准进行分析评价。当有成熟经验时,可按成熟经验分析判断。

3 当有沉降分析或地基与基础、上部结构协同作用分析任务时,可编写专门报告。涉及工作量较大,难度也较大,常与一般勘察工作分开,作为一项单独任务,提交专门报告。

<三>桩基工程和地基处理

1 桩基工程的分析评价应包括下列内容:

①.采用桩基的适宜性;

②.对桩基类型、桩的布置、桩的直径和桩尖持力层提出建议;

③.提出各有关岩土的侧阻力与端阻力特征值;

④.对桩尖持力层的选择进行分析论证,提出单桩承载力特征值的建议;在大面积堆载及欠压密土地区,尚应分析桩的负摩阻力,并提出有关数据;

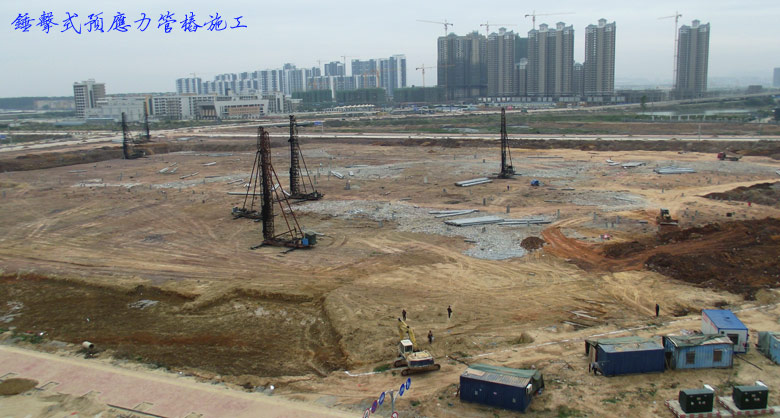

⑤.对预制桩或沉管式灌注桩的沉桩可能性,挤土效应,沉桩顺序和方法,对挖孔桩、钻孔桩、冲孔桩的成孔可行性,对桩端稳定性(桩端位于倾斜基岩面上)进行论证,提出建议;

⑥.对桩基施工过程中的环境影响(污染、噪音等)进行评价,提出建议;

⑦.对桩基工程设计、施工、监测的其他建议。

2 当需用静力载荷试验或其他方法验证或确定单桩承载力时,可提出有关这方面的建议。承担桩的静力载荷试验或其他方法试验时,可提交专门的试验报告。

3 任务需要时,可对群桩效应、群桩承载力和沉降进行专门的试验研究,并提交相应的试验研究报告。

4 需进行地基处理时,岩土工程分析评价应包括下列内容:

①.论证地基处理的必要性;

②.提出地基处理的方法,并对其适宜性进行论证;

③.对处理厚度提出建议,对处理效果进行预测;

④.对地基处理的设计、施工、监测方案提出初步意见,并对地基处理可能产生的环境影响进行初步评价。

5 任务需要时,可对地基处理进行专门的试验研究,并提交相应的试验研究报告。

图 表 编 制

勘察报告应附如下图表:①.勘探点平面位置图;②.工程地质柱状图;③.工程地质剖面图;④.原位测试成果图表;⑤.室内试验成果图表。

勘察报告宜根据具体情况附如下图表:①.拟建工程位置示意图;②.区域地质图;③.综合工程地质图;④.工程地质分区图;⑤.地下水等水位线图;⑥.基岩面(或其他层面)等值线图;⑦.设定标高岩性分布切面图;⑧.综合地质柱状图;⑨.钻孔(探井)柱状图;⑩.探井(探槽)展示图;⑾.勘探点主要数据一览表;⑿.岩土利用、整治、改造方案的有关图表;⒀.岩土工程计算简图及计算成果图表;⒁.其他需要的图表、照片、素描等。

勘察报告的文字、标点、术语、代号、符号、数字,均应符合有关国家标准的规定。计量单位应按附录A执行。图例、符号、色标应分别按附录B、C、D、E执行。勘探点、测试点和观测点均应编号,编号应采用阿拉伯数字或拉丁字母加阿拉伯数字表示。同一工程场地勘察报告中的编号不得出现重复。

1. 拟建工程位置图

拟建工程位置图或位置示意图可作为报告书的附图;当图幅较小时,也可作为文字报告的插图或附在建筑物与勘探点平面位置图的角部;当建筑物与勘探点平面位置图己能明确拟建工程的位置时,可免去该图。

拟建工程位置图或位置示意图应符合下列要求:①.拟建工程应以醒目的图例表示;②.城市中的拟建工程应标出邻近街道和知名地物名称;③.不在城市中的拟建工程应标出邻近村镇、山岭、水系及其他重要地物的名称。④.规模较大较重要的拟建工程宜标出经纬度或大地坐标。

拟建工程位置图或拟建工程位置示意图的比例尺,可根据具体情况自行选定。

2. 建筑物与勘探点平面位置图

建筑物与勘探点平面位置图应包括下列内容:①.拟建建筑物的轮廓线、轮廓尺寸、层数(或高度)及其名称或编号;②.已有建筑物的轮廓线、层数及其名称;③.勘探点的位置、类型和编号;④.剖面线的位置和编号;⑤.原位测试点的位置和编号;⑥.已有的其他重要地物;⑦.方向标、必要的文字说明。

建筑物与勘探点平面位置图的比例尺应根据工程规模和勘察阶段确定,宜采用1:500,也可采用1:200或1:1000、1:2000、1:5000。

剖面走向应由左向右,由下向上;剖面顺序应先横向、自上而下;后竖向,由左向右编号。

勘探点和原位测试点均应标明地面标高。无地下水等水位线图时,应标明地下水稳定水位深度或标高。

勘探点和原位测试点过密的地段,可在本图适当位置引出放大,也可单独出图。

可行性研究及初勘阶段,尚未确定拟建建筑物平面位置时,可不绘拟建建筑物的轮廓线,并将图名改称勘探点平面位置图。

占地面积较大的工程,建筑物与勘探点平面位置图应以相同比例尺的地形图为底图,绘有地形等高线,标明工程平面控制点的坐标。勘探点和原位测试点宜有坐标,可列入"勘探点主要数据一览表",或列表放在本图的适当位置。

3. 工程地质剖面图

工程地质剖面图应包括下列内容:①.勘探孔(井)在剖面上的位置、编号、地面标高、勘探深度、勘探孔(井)间距,剖面方向(基岩地区);②.岩土图例符号(或颜色)、岩土分层编号、分层界线、接触关系界线、地层产状;③.断层等地质构造的位置、产状、性质;④.溶洞、土洞、塌陷、滑坡、地裂缝、古河道、埋藏的湖浜、古井、防空洞、孤石及其他埋藏物;⑤.地下水稳定水位;⑥.取样位置;⑦.静力触探、动力触探曲线;⑧.标准贯入、波速等原位测试的位置及测试成果;⑨.标尺(剖面较短时在左边,剖面较长时左右各一)。

分层编号的顺序应从上到下由小而大,除夹层和透镜体外,下层编号不应小于上层编号。需要时可标明地层年代和成因的代号。

当已知室内地坪设计标高或场地地面整平标高时,宜用锁线标明在剖面图上。

工程地质剖面图的比例尺,应根据地质条件、勘探孔的疏密、深度等具体情况确定。水平比例尺宜采用1:500,亦可采用1:200或1:1000;垂直比例尺宜采用1:100,亦可采用1:50或1:200。但水平与垂直之比值不宜大于1/10。在基岩及斜坡地区,水平比例尺与垂直比例尺宜相同。

绘制剖面图上的岩层倾角时,应将真倾角换算成视倾角,并考虑垂直比例尺和水平比例尺的不同,准确绘制。上覆土层较厚,岩层倾角不能确定时,可不表示倾角。

剖面图上个别钻孔较深,且下部某层厚度较大时,可将,该层断开画出,但应标明实际尺寸。

除按实际钻孔(探井)绘制剖面图外,需要时也可用插值法绘制推测的剖面图。

4. 钻孔(探井)柱状图

钻孔(探井)柱状图应由表头和主体两部分组成。

钻孔(探井)柱状图的表头部分宜包括下列内容:①.工程编号;②.工程名称;③.钻孔(探井)编号;④.孔(井)口标高;⑤.钻孔(探井)直径;⑥.钻孔(探井)深度;⑦.勘探日期;⑧.制图人;⑨.检查人。

钻孔(探井)柱状图主体部分应包括下列内容:①.地层编号;②.地质年代和成因;③.层底深度;④.层底标高;⑤.层厚;⑥.柱状图(图例与剖面图同);⑦.取样及原位测试位置;⑧.岩土描述;⑨.地下水位;⑩.测试成果;⑾.岩芯采取率或RQD(对于岩石):⑿.附注。

岩土描述应包括下列内容:①.对岩石应描述名称、风化程度、颜色、矿物成分(结晶岩)、结构与构造、裂隙宽度、间距和充填情况、工程岩体质量等级及其他特征。②.碎石土应描述名称、颜色、浑圆度、一般和最大粒径、均匀性,含有物、密实度、湿度、母岩名称、风化程度及其他特征;③.砂土和粉土应描述名称、颜色、均匀性、含有物、密实度、湿度及其他特征;④.粘性土应描述名称、颜色、均匀性、含有物、状态及其他特征。

柱状图的测试成果栏中,当进行标准贯入或动力触探、波速测试、点荷载试验、压水试验及其他原位测试时,应标明其测试值。

对特殊性岩土,尚应描述下列内容:①.湿陷性土的孔隙特征;②.残积土的结构特征;③.有机土的臭味、有机物含量和分解情况;④.人工填土的成分;⑤.盐渍土的含盐量及盐的成分;⑥.膨胀土的裂隙特征;⑦.其他特殊性质。

当钻孔较深且某层很厚时,可将该层断开画出,但应标明实际尺寸。

说明:本文主要根据《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS 99:98)编辑而成,部分插入《岩土工程勘察规范》(GB50021--2001)的内容。

浅基础的定义及分类

基础是建筑物中将承受的各种荷载传递给地基的下部结构,其形式有多种,通常将基础埋置深度小于基础最小宽度,且只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础称作浅基础。

浅基础类型的选择

![]()